1980年10月14日,一只股票横空出世,在美国市场掀起一阵疯狂。《洛杉矶时报》惊呼,60年代“电子热”之后,华尔街的股票交易还从来没有这么嗨过。《华尔街日报》则称,“这是近段时间最壮观的一次IPO”。

各大报纸刊载基因泰克IPO盛况(来源:罗氏官网)

10月14日这天早上,基因泰克以每股35美元的价格登陆美国纳斯达克市场,开盘仅1个小时,股价便飙升至每股88美元,直至收盘股价仍坚挺于每股71.25美元,相较发行价翻了一番。

1980年美股股市大好,为基因泰克IPO创造了极好的资本大环境(来源:纽约时报)

作为纳斯达克交易所建立之后第一个上市的生物科技公司,基因泰克几乎为Biotech创造了一个神话,基因泰克联合创始人、风险投资家Robert A. Swanson兴奋地说:“基因泰克这次 IPO不止是为了给公司融资做研发,更在为新生的Biotech 行业定下来腔调(Set a Tone),让更多新玩家愿意进入这个新兴行业。”

不幸的是,Swanson的预言并没有应验,基因泰克所创造的IPO资本神话,仅是昙花一现。

1981年3月7日,未盈利Biotech公司Cetus Corporation纳斯达克市场上市“遇冷”,虽然其IPO募资规模达到了罕见的1.196亿美元,甚至超越了苹果刚刚创造的1.012亿美元IPO募资纪录,但公司股价开盘即破发,一度从发行价23美元/股下跌至22.875美元/股,当日收盘股价微涨,收于23.125美元/股。(当时市场对于IPO首日通常有相较发行价上涨15%的期待)

到1983年,安进登陆纳斯达克市场前后,Biotech的融资环境已经非常糟糕。在《科学的经验:生物科技生意教会我的管理》(Science Lessons: WhatThe Business of Biotech Taught Me about Management 以下简称:《科学的经验》)一书中,安进的第二任CEO Gordon Binder 回忆,在自己于1982年10月以CFO身份加入安进时,安进的账面资金到来年夏天将要枯竭。

他尤其提到,对于Biotech这样研发先行、持续亏损的商业模式,现金流状况一向比普通行业更加棘手,即使在他出版该书的21世纪,在美股已经上市的Biotech公司中接近3/4资金不够维持18个月。

Gordon Binder(左)和Harry Hixson(右)在首任CEO退任后接替安进管理工作

在向原有股东寻求一级市场融资遭遇拒绝之后,安进首任传奇CEO George B.Rathmann力排众议以及经验丰富的CFO Gordon Binder力荐,安进在低迷的资本环境中以3个月神速,艰难上市。1983年6月17日,安进登陆纳斯达克市场,开盘即破发,股价由发行价18美元跌到了收盘时的16.75美元。尽管行情惨淡,但选择快速IPO,无疑是安进迈出的正确一步。

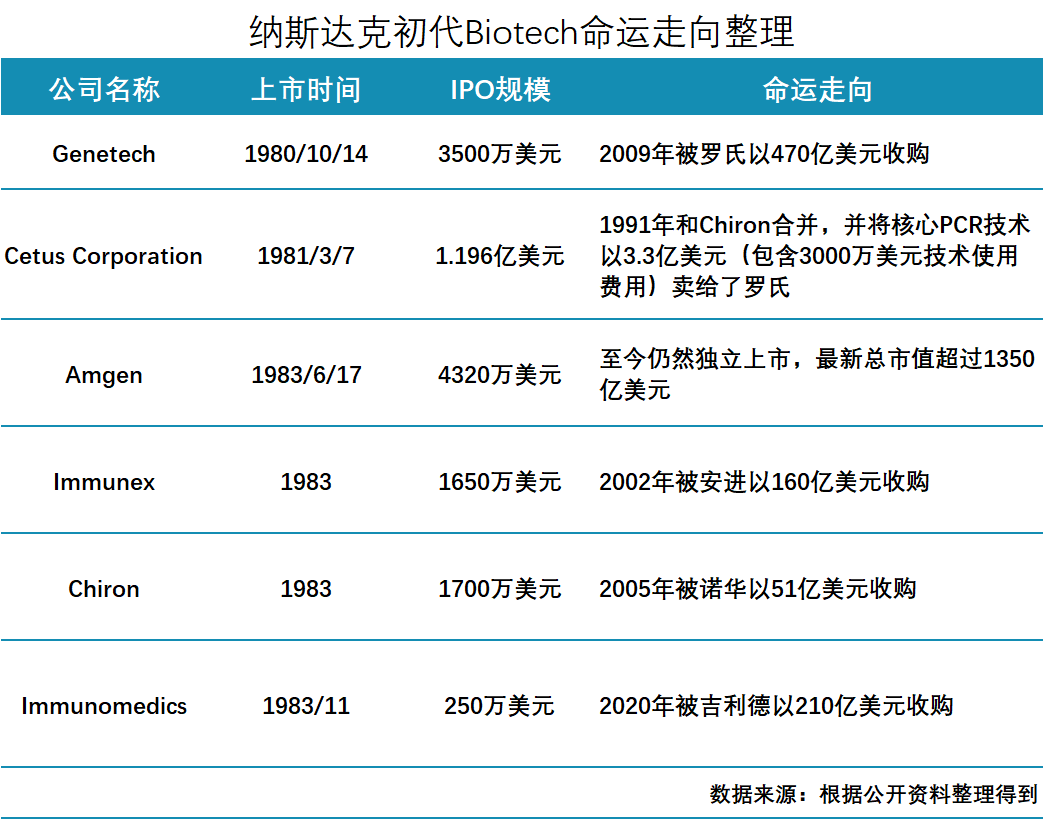

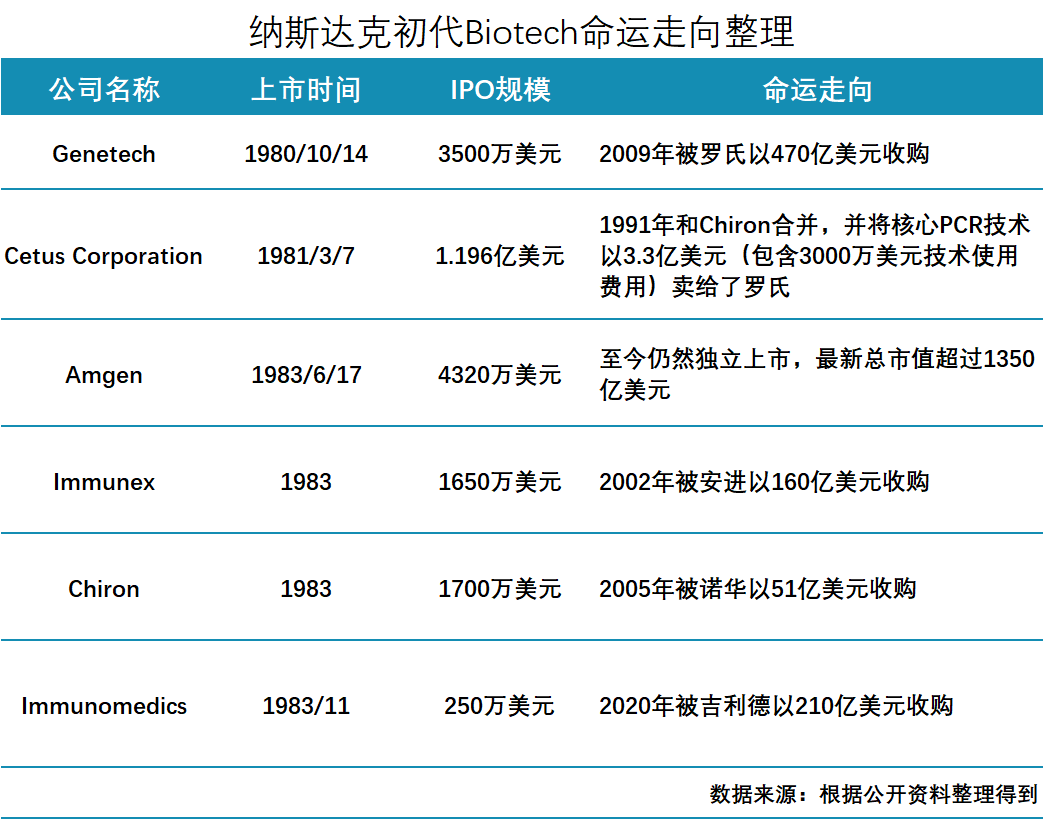

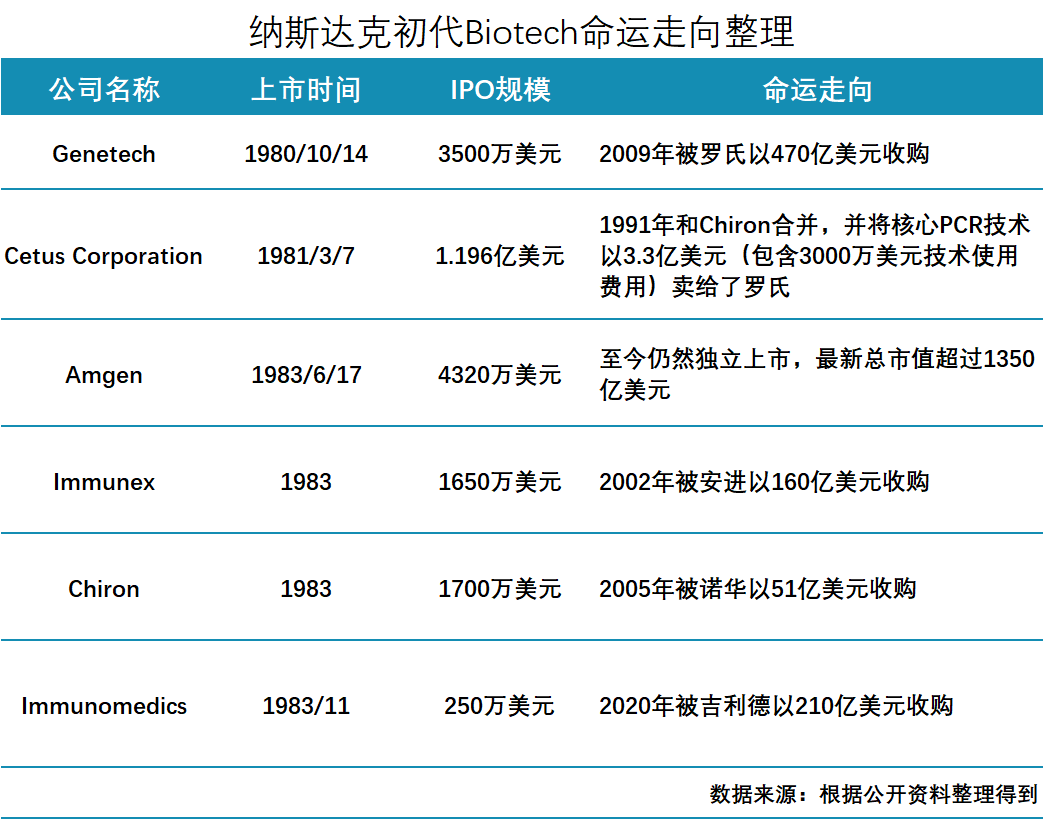

1983年夏天,Immunex和Chiron的IPO仅募得1650万美元和1700万美元。到当年11月,Immunomedics的IPO募资低至250万美元,这宣告了IPO窗口的关闭,之后2年半时间再无一家生物制药公司敢发起IPO。可以说,Biotech行业自诞生之初,便没有真正经历过什么黄金年代,所谓资本泡沫也是转瞬即逝,马上直面的便是资本寒冬。此前,魔方充电栏目专门介绍了安进首任CFO、第二任CEO Gordon Binder在《科学的经验》分享的安进的基本原则,以及IPO的关键经验。

IPO确实是安进发展的关键“救命稻草”,但并不是安进最为独特之处。在那批IPO初代的Biotech中,安进融到的钱并不是最多的,但经历数十年,它却是唯一穿越周期,独立生存的Biopharma,其他同时代的Biotech,要么“抱团取暖”合并求生,要么已然被Big Pharma收入囊中。

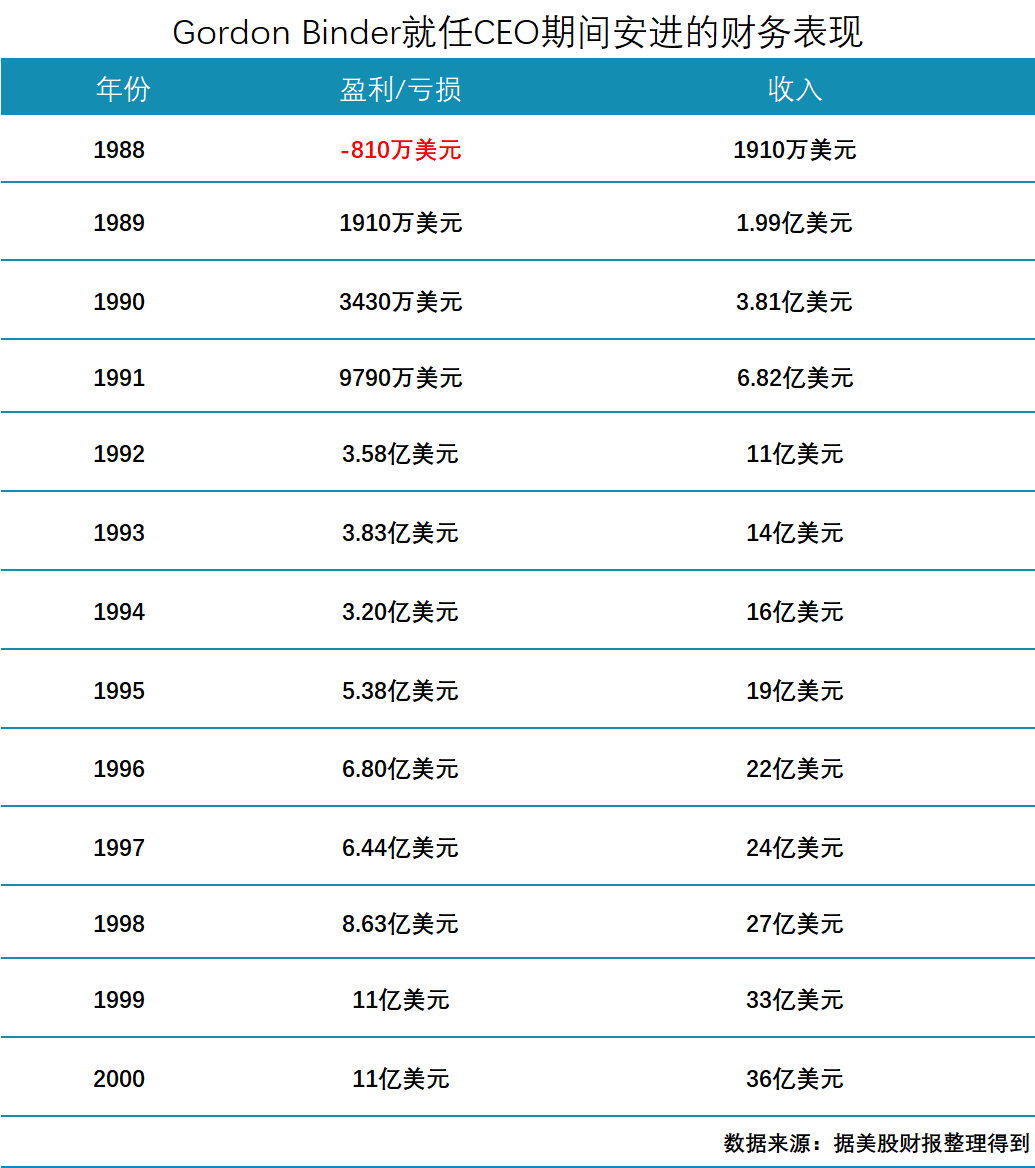

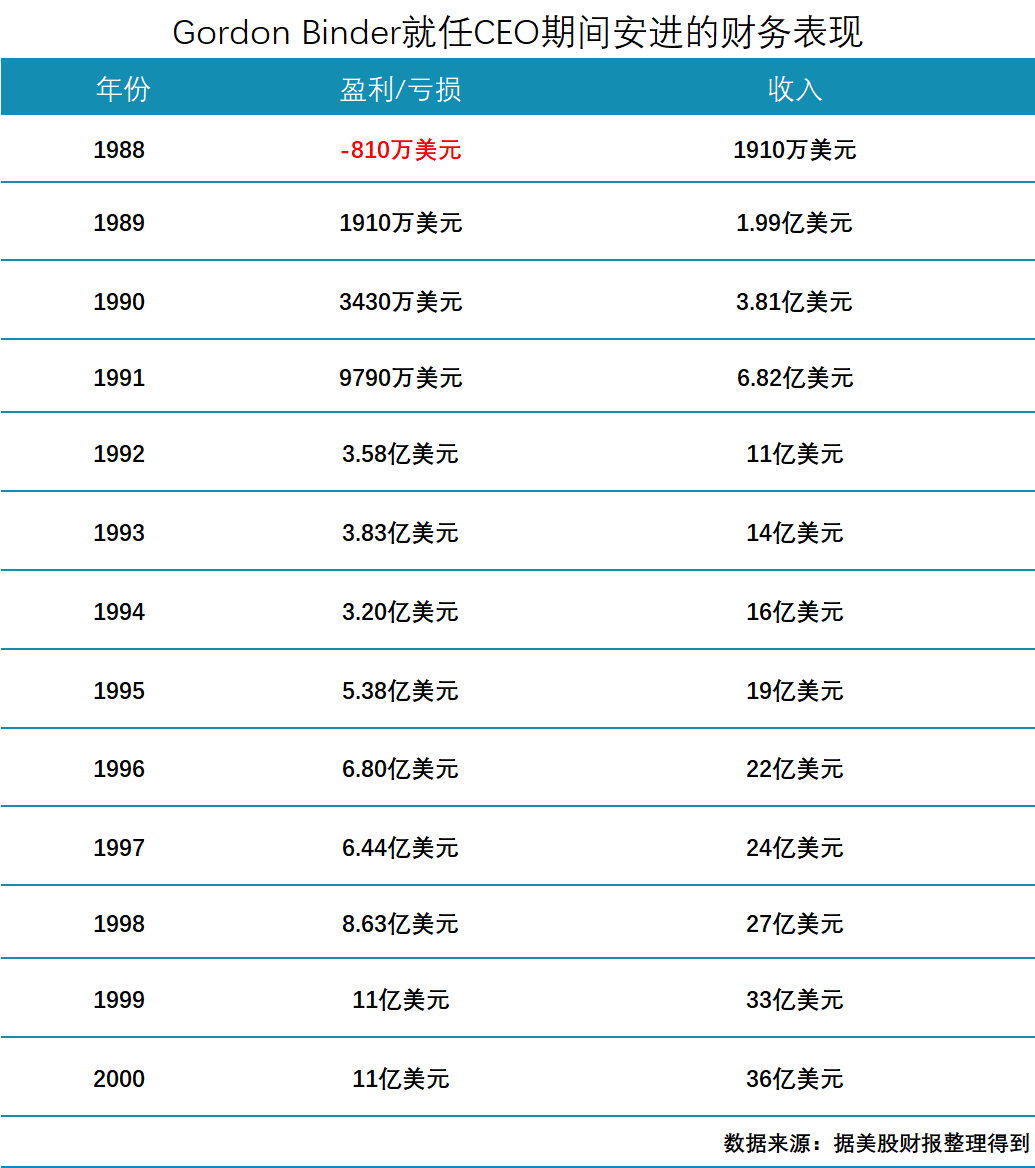

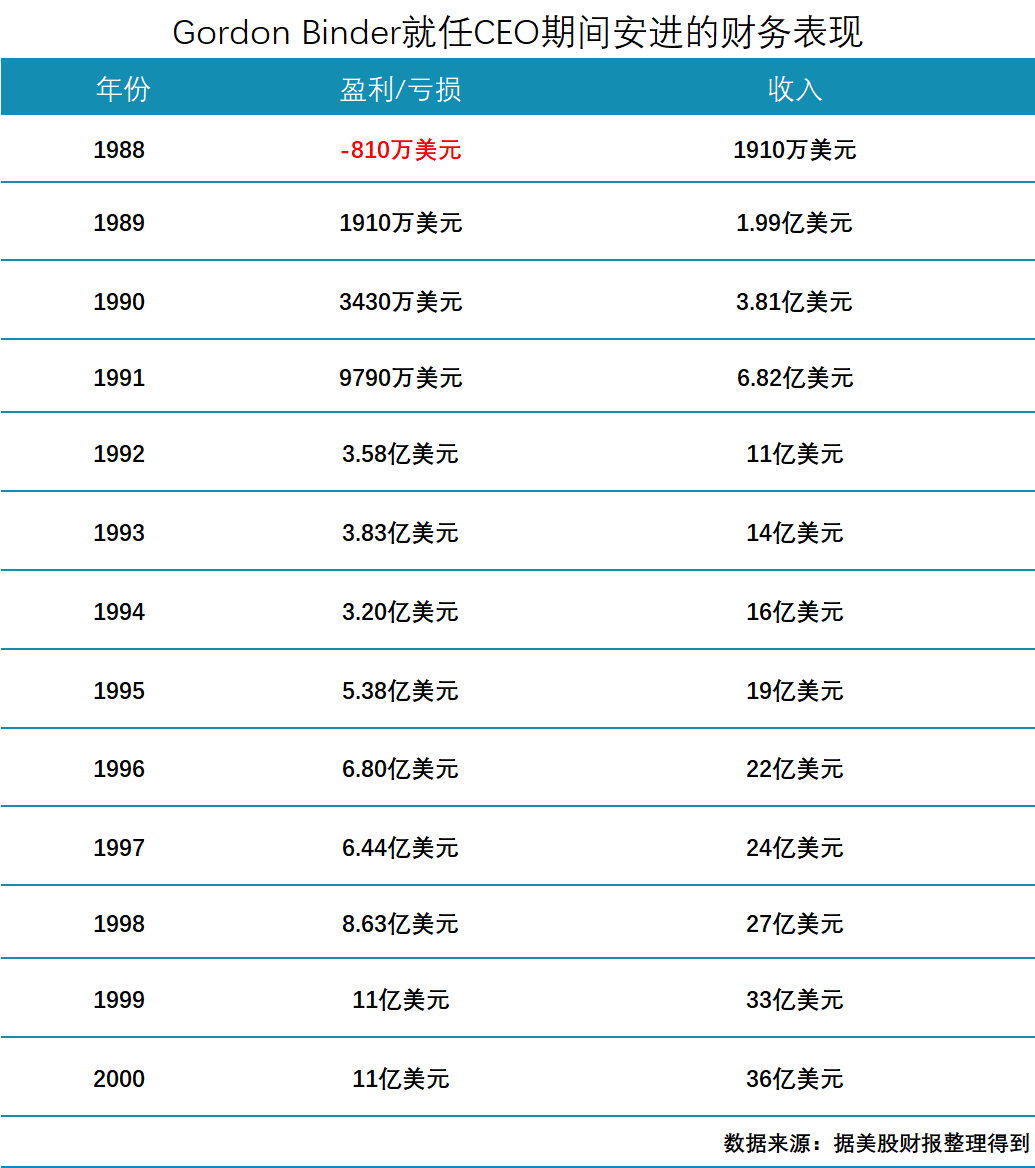

本期魔方充电专注在《科学的经验》中, Gordon Binder介绍的作为一个“外行”,接棒安进第二任CEO帮助安进顺利扭亏为盈、做大做强那10几年,他成功落地了一系列管理理念及实践,正是这些理念和实践,让安进穿越资本寒冬并站稳脚跟,由Biotech真正进化为世界瞩目的Biopharma。

这些经验,对于刚刚闯过IPO向Biopharma奋斗,如今遭遇资本寒冬的中国Biotech公司,有借鉴意义。

中国有个观念,叫“赢在起跑线”,起跑线抢跑当然重要,但当比赛不是100米短跑,而是一场没有终点的马拉松时,你如何划定自己的终点线,决定了你能跑向哪里,能跑多久多远。

Biotech成长的路径就是这样一场马拉松,科学的探索永无止境,你可以选择“小而美”也可以向Biopharma进军,但资本和商业有边有界, Gordon Binder作为一个财务管理出身的“外行人”CEO,为安进创造了区别于同时代Biotech公司的目标感,这为安进后来的脱颖而出定下了基调。在《科学经验》中,Gordon binder提到,从创业之初,安进便意识到自己仅有几年的时间窗口能够成为一家独立的Biopharma公司,如果不能,等待安进最好的命运不过是被其他公司收购。

不同于安进,同时代很多由科学家创立的 Biotech公司有着十分模糊的目标。例如,1983年登陆纳斯达克市场的Cetus Corporation总裁兼联合创始人Peter J. Farley博士在接受媒体采访时曾说,“在1990年之前,Cetus Corporation都不会推出任何一个产品”。

而一些原本追求“小而美”不愿意成为Biopharma的公司,也在产品大卖之后,因没有储备做大的能力而遭遇到尴尬境遇。

例如,在1990年代 Immunex研发的治疗关节炎药物Enbrel一经推出便广受赞誉,但因为公司体量过小最大的产能也无法满足旺盛的市场需求,超过100万患有类风湿性关节炎的美国患者中只有75000名患者能够获得药物,更多患者只能进入排药等候的名单中。

美国商业周刊估算,生产滞后在2000年这1年就给Immunex带来了至少2亿美元的利润损失。而在隔年,Immunex被安进以160亿美元收入囊中。

安进之所以能成功穿越周期,在于其创立之初就将“成为能够自给自足的Biopharma”确立为了“头悬梁,锥刺股”实时谨记的目标,并不断向目标发起冲刺,而不是漫无目进行科学探索。

Gordon Binder也在书中特别强调,作为一家Biopharma的CEO,他必须在安进科学团队的判断之外,去权衡决策背后的财务回报及风险,考虑决策最终可能的财务结果,平衡科学与商业。

他尤其强调,CEO需要比团队中的所有人看得更长远,尤其当你处于管理金字塔高位时,更加需要具备长期主义的视角。

安进将Biopharma定为目标,也很早把商业化提上了行动日程。

彼时,安进虽然通过IPO上市融资4320万美元解决了财务上的“燃眉之急”,但是产品尚在研发烧钱阶段,不具备赚钱能力,于是安进想到通过找大公司做BD提前变现研发,贡献正向现金流。

安进首先把目光投向了美国国内,但令他们惊讶的是,没有一家美国的大药企对于合作感兴趣,就连安进最早的股东雅培,也断然拒绝在EPO项目上合作。在当时,大药企对大分子生物药有很深的偏见,这种偏见使得这些公司对安进项目取得的成功充耳不闻。

不止美国国内,欧洲和日本的大药企也对合作都不感兴趣,尤其欧洲的企业,安进首任CEO吐槽,总想在合作上压价,占安进便宜。

甚至于,有企业的市场研究部门估算EPO上市后的年销售额仅有5000万美元(插播一句Gordon Binder在书中的吐槽:实际上EPO后面的年销售额达到100亿美元,这就是所谓的大药企市场研究,呵呵!),认为和安进合作是微不足道的小生意。

尽管屡屡受挫,但安进并没有轻言放弃,仍然满世界找机会,最终一家日本啤酒厂向安进递上了橄榄枝。

安进与麒麟的合作为协和发酵麒麟诞生埋下伏笔 图片为麒麟推入日本市场第一款药物

这家名为“麒麟”的啤酒厂当时最大的困扰是:我太红了,太能赚钱了!由于啤酒生意做得太成功,麒麟垄断了当时日本接近60%的啤酒市场份额,触碰到反垄断红线,于是又多元化经营,去做烈酒生意和软饮料生意,两个新生意也都做得特别“失败”,业务通通做得红得发紫,“迫不得已”的麒麟决定跨界做生物医药生意,因为这个生意周期长,特别能花钱。

麒麟看到了安进在报纸上登出的寻找合作的信息,两家公司在理念上的共通之处,使得双方一拍即合。抱着酒类业务“现金奶牛”的麒麟于1984年豪掷1200万美元,与安进建立合资公司,并获得EPO日本的独家商业化权利,而安进保留美国市场的商业化权利,双方共同拥有欧洲的商业化权利。(注:当时麒麟出资1200万美元,安进出资400万美元,并将EPO相关技术及专利作价800万美元入股)。

之后,安进又在国内找到美国本土药企强生达成合作,1985年,强生向安进注入1000万美元,获得安进EPO肾病综合征型贫血以外适应症的美国市场销售权和欧洲市场独家销售权。尽管签订了BD合作,安进并不是BD拿完钱就躺平了事,而是不断在成长过程中,寻找成为一家真正Biopharma的机会。例如,之后当安进的EPO上市大卖,并且安进已经具备商业化能力之后,安进与麒麟选择“和平分手”,赔钱解约收回了日本市场的商业权利。但安进也有失手的时候,例如与强生的BD合作令安进陷入了多年的诉讼战中,围绕EPO强生和安进不断诉讼与反诉讼,但从商业结果上说,强生当年靠着1000万美元换来EPO的销售权,到2017年时,EPO已经给强生带来了累计近500亿美元的收入。

在法律上的不谨慎,是安进成长过程中最大的教训,以至于多年后,安进的官网上还写着这样一句话:“1998年,法律战占据了安进大部分时间。”

回顾历史,1980年代那个所谓的Biotech热潮,还没起飞,就已经提前坠落,从来没有过所谓的Biotech“黄金十年”。

历史大浪淘沙,真正穿越周期活成了Biopharma的既不是开Biotech行业先河的基因泰克,也不是IPO融得比苹果还多的Cetus Corporation,而是最早立志要成为Biopharma并始终身体力行的安进。

资金上的困难,始终是生物医药公司生存的常态,对比来看,近段时间中国资本市场给予Biotech的资本红利窗口已然很长,给予的支持已经非常丰厚。比起抱怨大环境,融不到钱,IPO破发,中国Biotech更应该反思自身,如何脚踏实地的推进有市场价值的研发创新,真正赚到钱,让自己的业务早一点实现良性循环,自力更生,而不是被资本市场的起伏过度左右。

文章来源:动脉网